2025.03.08

- イベント

- メディア掲載

- 地域連携

- 高大連携

- SDGs

- 人間福祉学科

- 受験生

- 保護者・高校教員

- 在学生

- 卒業生

- 地域・企業

昨年3月に引き続き、2回目の能登半島地震被災地支援ボランティア活動を行いました。

今回は金沢市の避難者の茶話会と珠洲市での側溝清掃の活動を行ないました。

人間福祉学部では、3月8日(土)9日(日)に1~3年生の学生10名・教員2名による能登半島地震被災地へのボランティア支援活動を行いました。

能登半島地震や9月豪雨によって大きな被害を受け、住み馴れた土地を離れて避難生活を送る被災者は少なくありません。金沢市松浦地区に避難されている被災者を対象にした「あつまらんけー NOTO」(金沢市社協等が開催)において、クイズ大会で場をなごませ、茶話会では持参した岐阜の銘菓を配付し、被災者の方と地域住民との交流活動を支援しました。

また、被災地では、冬季で休止していた災害ボランティア活動が再開されています。珠洲市災害ボランティアセンターのコーディネートにより、津波被害があった沿岸地域、洪水被害があった山間地域の2か所で側溝の清掃活動を行ないました。重い側溝蓋をあけ、泥に混じるガラスや瓦をより分けながらの作業は少し大変な作業でしたが、地元の方々や他のボランティアの方と協力をして活動を行なうことができました。

(学生の振り返りから)

○茶話会では、被災者の方から直接、お話しを聴くことができた。震災直後は集落が孤立して助け合ったこと、避難所での生活が厳しく、親せきや知人を頼って金沢 で避難生活をしていることなどのお話しを聴くことができた。震災は無事でも、豪雨で被害を受けた方もいて、被災の状況は様々だと感じた。

○茶話会では、避難をされている被災者の方から「金沢は知らない土地であり、つながりがすくない。」というお話しを伺い、こうした場は大事だと感じた。そして、参加しない方にどのようにアプローチができるのか、個別訪問などができないのだろうか? と考えた。

○金沢市の茶話会で道路が崩れていて迂回することが多いと被災者から聞いたが、実際に、珠洲市に行く途中の道路がボコボコしており、迂回する道路に遭遇した。聞いたことを実際に目にすることで理解が深まった。

○ 側溝掃除で、側溝が破壊され鉄筋が剥き出しになっていたり、見た目以上に土砂や瓦・ガラスなどが堆積していたりして、自然の力の恐ろしさとともに、一年たった今でも人手はまだまだ足りていないのではないかと感じた。少しでも力になれるよう、機会があれば、ぜひまた活動をしてみたい。

○授業やニュースで見る時と違った災害の悲惨さ、怖さ、切なさ等を強く感じた。ボランティア活動をしている人達の苦労でここまで修復している事を実際に自分がやる事で痛感した。

○現地の人に、津波がどのくらいまで登ったか、友達が亡くなった、親の足が1本しか見つかっていないという話を聞いて、とても衝撃的だった。しかし、現地の人々が明るく振る舞っている姿には、強さと希望を感じた。活動を通じて、そのような人々と触れ合い、少しでも力になれることができたことは、貴重な経験となった。引き続き支援を続けていくことが大切だと感じた。

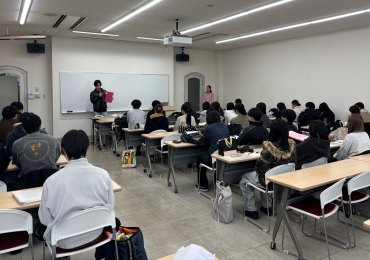

金沢市での茶話会の様子

金沢市での茶話会の様子

金沢市社協、包括支援センタースタッフ、民生委員などの松浦地区の住民の皆さまと

金沢市社協、包括支援センタースタッフ、民生委員などの松浦地区の住民の皆さまと

珠洲市での側溝清掃活動の様子

珠洲市での側溝清掃活動の様子